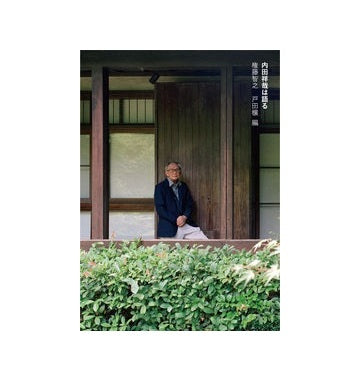

内田祥哉は語る

建築のその他であり、すべて。

建築学の泰斗によるオーラルヒストリー。

生い立ちから建築家・研究者としての戦後の歩みのすべてを語りつくす。

「当時は、もしかするとこれが最後の設計じゃないかといつも思っているんです。つまり物資はないし、日本がいつ潰れるかもわからないような状況で、こういう仕事は二度とこないだろうと思っていましたからね」 内田祥哉(本文より)

■目次

はじめに

第1章 大学まで

生い立ち/笄尋常小学校のころ/旧制武蔵高等学校のころ(1937―1944年)/東京帝国大学のころ(1944―1947)/卒業論文・卒業制作について(1947)/終戦前後(1945)・空襲の記憶/Column1 一九二〇年代と先達たち

第2章 逓信省・電電公社

逓信省入省/逓信省・電電公社時代の設計/中央電気通信学園宿舎/鉄筋コンクリート/デザインの参照元/中央学園講堂/残響時間について/トラスについて/Column2 戦後の若者たち

第3章 大学に戻る――BE論

東大に戻る/左官・雨仕舞い・取り付け強度/筋の通った研究/BE論の始まり/海外からの新材料・サイエンスへの憧れ/BE論と環境制御/BE論の限界/Column3 1950年代の建築学

第4章 自邸

経緯/平面計画/住宅面積/モデュール/増築/Column4 手摺り

第5章 佐賀前期

青年の家/佐賀県立図書館/佐賀県立博物館/Column5 地方都市の戦後

第6章 学生運動

建築運動との距離感/学生運動とのかかわり/Column6 近代建築の転回

第7章 構法計画・工業化とのかかわり

構法計画へ/産業界とのかかわり/行政による開発プロジェクト―パイロットハウス/設備ユニット試作競技/芦屋浜/建築家と工業化/建築とシステム/Column7 内田賞

第8章 東京大学から明治大学へ、学生とともに

GUP/テーマの変遷/GUPと実践/明治大学/軽量立体トラス/重ねて並べられる机/Vフレームと自在鉤/継続性/Column8 講義

第9章 武蔵

経緯/8号館/構法研究との関係/Column9 学校建築

第10章 佐賀後期

有田町歴史民俗資料館/九州陶磁文化館/有田焼参考館/陶工之碑/Column10 世代交代

第11章 システムズビルディング

システムズビルディング/KEPと住要求の多様化/長寿命化へ、CHS/NEXT21/NEXT21の住棟設計/クラディング/住戸設計/まちづくりへ/Column11 住民参加と建築家の立ち位置

第12章 木造へ

明治神宮神楽殿/木造とRC造/構法研究と木造/Column12 木造禁止決議

論考1 耐える、応える 戸田穣

論考2 仕組みと隙間 権藤智之

作品リスト

内田祥哉年表

おわりに

著者:権藤智之、戸田穣

出版社:鹿島出版会

サイズ:A5

ページ数:320

発行年:2022.03