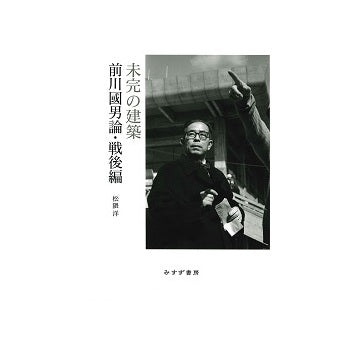

未完の建築 前川國男論・戦後編

敗戦直後の木造プレハブ住宅プレモスにはじまり、新宿の紀伊國屋書店、慶應義塾大学病院、国立国会図書館、東京文化会館、東京海上火災ビル、弘前での建物群はじめ日本各地の美術館・市民会館など数々の建築の設計を手がけてきた前川國男(1905-1986)。高度経済成長、東京オリンピック、大阪万博、ポストモダンの時代の渦中にあって、ル・コルビュジエの精神を継ぎ、根源に立ち戻って「人間にとって建築とは何か」を問いつづけた前川は、派手な建築世界から距離をおき、その姿勢や思想は晩年の建築群に刻まれていく。

「私は、今日ある意味で一番えらい建築家というのは、何も建てない建築家だと、そういう逆説の成り立つそういう時代じゃないかと時々思います」とまで語った前川にとって、建築とは何であったのか。前川自身のことばや関係者の発言、当時の資料を駆使して、その人と作品と社会と時代を鮮やかに描き切った渾身の力作である。

■目次

序章 前川國男の戦後をどうとらえるのか

I 敗戦後の混乱の中から

II 建築の工業化を求めて

III コンペ挑戦の再開へ

IV 集合住宅の実践を通して

V 歴史との対話と方法論の構築

VI 時間の中の建築を志向して

VII 都市への提案を重ねる中で

VIII 文明論からの問いを抱えて

IX 都市の巨大化と建築の危機のもとで

X 最晩年の思考と方法論の到達点

結章 前川國男の求めたもの

著者:松隈洋

出版社:みすず書房

サイズ:A5

ページ数:680

発行年:2024.12