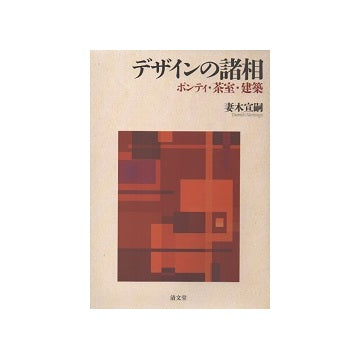

デザインの諸相 ポンティ・茶室・建築

本書は、ポンティ哲学の概説書ではなく、ポンティを通してみたデザイン概念の一端を見いだすことを第一の目的としている。ポンティの専門家から言わせれば、「全くポンティをわかっていない」と叱責されるのは当然だが、どうしても、ポンティからみたデザイン概念を追ってみたかったのが正直なところである。皮肉なもので、概念的な「デザインとはなにか」についての議論には曖昧なデザイナーが大多数である。第二部では、ポンティのいう「共感覚的体験」から日本建築(特に数寄屋・茶室)の空間性について述べ、第三部で、第一部、第二部を踏まえて近代~現代建築を論じ、これからの建築の在り方について考察した。すなわち、本書はポンティからみたデザインの概念定義を志すものである。

■目次

第一部 デザインの概念

・はじめのはじまり

・はじめに

・「自己の身体の空間性、および運動性」など

・知覚の主体とはどういうものか

・感覚作用と振舞との関係、実存の様式の具象化としての性質、共存としての感覚作用

・感覚的なものに捉えられた意識

・諸「感官」の一般性と特殊性、感官は「領野」である

・感官の多数性、いかにして主知主義はこの多数性を超出するか、またそれは経験主義に対していかなる正当性をもっているか、それにもかかわらず反省的分析は抽象性にとどまっておること、アプリオリなものと経験的なもの

・各感官はその「世界」をもつ

・諸感官の連絡、諸感官に「先だつ」感覚すること、共感覚

・諸感官は両眼視における単眼視像のように相互に区別可能であると同時に区別不可能である。身体による諸感官の統一

・世界の一般的象徴作用としての身体

・人間とは共通感官である

・知覚的総合は時間的である

・反省とは非反省的なものの再発見である

・ポンティとデザイン

・経験と客観視的思惟、身体の問題

・ポンティとデザイン

・デザインの定義

・まとめと今後の課題

・おわりに

第二部 身体感覚と空間

・身体感覚と空間

・外部でも内部でもない空間(気配の空間として)

・終章

第三部 プラクティカル・アートと建築

・はじめに

・歴史・系譜・継承

・20世紀後半からの混沌

・名声とエゴ(洒落)と正当性

・岐路にたつ建築家

・建築教育のジレンマ

・オリジナルはダメなのか?

・系譜・継承・歴史

・道具と建築

・おわりに

著者:妻木宣嗣

出版社:清文堂出版

サイズ:A5

ページ数:230

発行年:2021.03