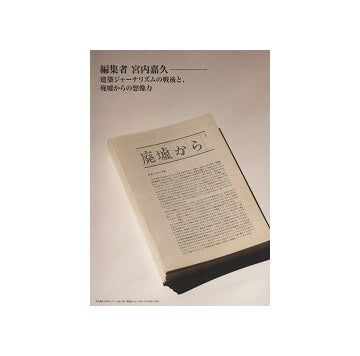

編集者 宮内嘉久 建築ジャーナリズムの戦後と、廃墟からの想像力

京都工芸繊維大学美術工芸資料館にて開催した同名展覧会図録。

(以下、展覧会概要)

建築思想の潮流にジャーナリズムが果たした役割は小さくありません。他の文化領域と同様に、建築の世界の編集者も雑誌を言論の舞台として思潮を形成してきました。展覧会では、戦後日本の建築界において、独自の仕事を残した編集者・宮内嘉久(1926-2009)を取り上げます。宮内は、雑誌や書籍の編集・出版を通じて、戦後の建築領域に批評性の高いジャーナリズムを確立しようと試みました。その後半生は、『新建築』などの業界大手の雑誌ではなく、個人誌や同人誌といったミニコミの出版に傾注します。

京都工芸繊維大学美術工芸資料館には、宮内嘉久の旧蔵資料が保管されています。この宮内嘉久資料は、書簡や会合のレジュメなど多くの資料が含まれており、戦後日本の建築界の動向を知るための貴重な証言となっています。展覧会では、これら資料を初公開するとともに、編集者・宮内嘉久の仕事を通じて、戦後日本の建築ジャーナリズムが持ち得た意味を考えます。

■目次

・開催にあたって 松隈洋

・建築の戦後を読み返すために 三宅拓也

・宮内嘉久略歴

第1章 1948-1957年 編集者としての出発

東京大学から新日本建築家集団(NAU)へ

1950年代の建築運動 建築評論への胎動

新建築問題と五期会

コラム1 宮内嘉久に見る戦後建築思想とマルクス主義

第2章 1958-1969年 建築ジャーナリズムの根拠地

独立

コラム2 1960年代の建築運動

建築ジャーナリズム研究所の設立

第3章 1970-2009年 もうひとつの媒体(メディア)、手づくりの回路

個人誌『廃墟から』

同人誌『風声』『燎』

水脈の会

晩期の個人誌

コラム3 実現しなかった雑誌「都市+革命」と「地平線」

第4章 未来のコミューンを求めて ミニコミで紡ぐ共同体

コラム4 編集手法

・建築ジャーナリズムの戦後と、廃墟からの想像力 福井駿

・再録 建築批評の確立をめざして 追悼・宮内嘉久 松隈洋

著者:松隈洋、三宅拓也

出版社:京都工芸繊維大学美術工芸資料館

サイズ:B5

ページ数:82

発行年:2021.04